"Rien n'est finalement plus romanesque qu'une insubordination. "

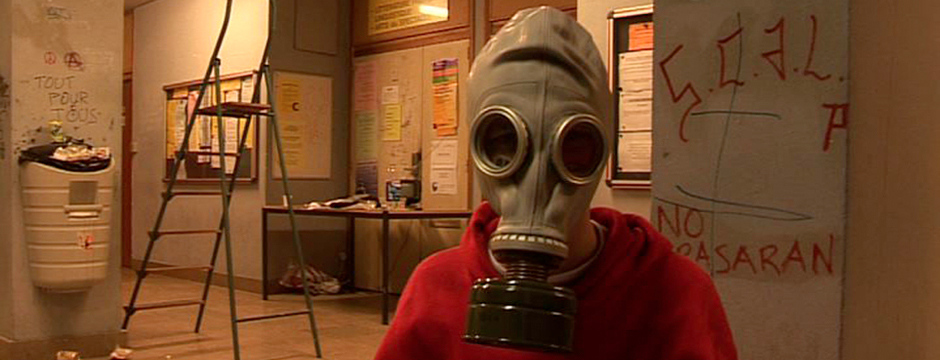

En février 2006, le gouvernement français instaure le Contrat Première Embauche. Pendant une période d'essai de deux ans, ce nouveau contrat peut être rompu sans motif. Alors que le gouvernement vante la souplesse du CPE, une partie de la jeunesse française se révolte contre la précarisation de ses conditions de vie. Dans l'université de Caen bloquée, transformée en "Fort Alamo", le film suit des étudiants dans leur combat contre le CPE.

(G)RÊVE GÉNÉRAL(E) est un film sur la première expérience de lutte chez de jeunes étudiants français, sorte de rite initiatique traversé par le désir de réinvention de la société, du romantisme de la lutte et du poids de l'héritage des générations précédentes

FILM (G)reve general(e) DISPONIBLE GRACIEUSEMENT en version complete.

« L'ILE DES PIRATES (enquête sur le bonheur) »

Propagée à la faveur de la mobilisation estudiantine de 2006 contre le CPE, arsenal législatif perçu par beaucoup comme une tentative d'institutionnaliser la précarité, la formule avait alors valeur de mot d'ordre, associant librement dans la même expression arrêt de travail et mouvement, fondant la réalité dans l'utopie, fédérant les moyens et la fin en une proposition lumineuse, probablement la plus inventive depuis mai 68 et le fameux « Il est interdit d'interdire ».

Elle est à présent le titre d'un film, premier long métrage de Daniela de Felice et Matthieu Chatellier, chronique fidèle et quasiment quotidienne de ces mêmes événements comme on les vécut à Caen – ville de province, certes, mais plus bouillante qu'il n'y paraît –, en particulier du côté de la fac occupée par les protestataires. (G)rêve général(e), donc : les mêmes mots et surtout les mêmes lettres entre parenthèses, manière de dire qu'entre le film et les faits dont il porte loin l'écho comme entre les deux cinéastes et leurs multiples protagonistes, à peine moins âgés qu'eux, se devinent de semblables enjeux, les mêmes questions lancinantes, les mêmes inquiétudes aussi, nées des mêmes zones de turbulence. De part et d'autre de la caméra, ce qui se joue est en effet du même ordre. Si les préoccupations immédiates divergent forcément – trouver un film, gagner la lutte –, ce qui travaille en profondeur les cinéastes tenaille pareillement leurs acteurs.

A leur façon, tous éprouvent la même tension, contraints de faire l'expérience d'un écartèlement semblable : entre la grève et le rêve pour les uns, réalités et désirs, modalités d'action et appel de l'imaginaire, les mains dans le cambouis, mais la tête dans les étoiles ; entre l'obsession du document et les exigences du cinéma pour les autres, la description objective d'un combat (rendre compte des événements, ne pas trahir ceux que l'on filme) et la souplesse du geste documentaire, le besoin de faire voir au-delà du visible ce qui se trame secrètement sous les images. La beauté de (G)rêve général(e), son équilibre fragile, tient largement à la justesse de tous ceux qui l'animent, capables en permanence d'assumer de tels écarts. Barré d'une tête de mort, un drapeau noir borne le film à ses deux bouts, comme une façon de l'aborder, de l'enserrer, d'influer sur son contenu. Il flotte en ouverture sur le toit de l'Université de Caen, ostensiblement, dans un long plan insistant que reflètera plus tard l'émouvante scène finale lui tenant lieu d'épilogue où, déplié et pour tout dire mis en berne, il sera néanmoins salué fièrement au son d'un saxophone mélancolique par les derniers combattants. Au spectateur de prendre en compte ce double avertissement.

En dépit des nombreux ingrédients propres au genre – et clairement, ici, rien ne manque, ni l'habituel folklore de la prise de parole en assemblées générales, ni les incontournables moments d'affrontement avec la maréchaussée supposés faire monter la pression –, (G)rêve général(e) n'est décidément pas un film de lutte comme les autres, trop souvent encagés dans la thèse qu'ils défendent ou collant littéralement à leur sujet. Daniela de Felice et Matthieu Chatellier ne cessent au contraire de déplacer le propos, évoluant dans le registre enjoué de l'enfance, imperceptiblement, entre rites de passages et romans d'apprentissage, glissant même sur le terrain des films de pirates et des grands récits d'aventure, voire de Fort Alamo. En choisissant pour épicentre de leur projet le foyer même de l'insurrection, ces bâtiments de la fac illégalement occupée où les ultras du mouvement campent résolument sur leurs positions et dont eux-mêmes ne semblent sortir qu'à regret pour mieux y revenir ensuite passer leurs nuits, les cinéastes désignent leur place sans hésitation : aux côtés des outlaws et des boucaniers d'occasion, des rebelles, des résistants, de tous ceux surtout qui se lassent d'avoir toujours à marcher au rythme d'une pensée cadencée.

Rien n'est finalement plus romanesque qu'une insubordination.

Rien n'est plus cinématographique, par temps de grève, qu'une occupation, art d'imposer ses propres mises en scène sur les lieux mêmes du pouvoir qui subitement change de mains, façon de rompre avec l'ordre établi, poétiquement, d'échanger les rôles en sortant des fonctions assignées, d'inverser les rapports de force, flamberge au vent.

Passée de l'expertise débitée comme en chaire à l'expression collective, du savoir venu d'en haut à la pédagogie par le bas, l'Université de Caen est devenue en quelques semaines tout à la fois commune libre et république corsaire, un atelier politique, une exception à la règle, un lieu pris de liesse, un paradis de cinéma. Voilà bien ce que ne peuvent comprendre ceux qui n'ont pas voulu en être, anti-bloqueurs comme on les nomme dans le jargon, laissés à la porte de cette alma mater pour eux devenue maison close. Rôdant autour du lieu, échouant à le prendre d'assaut, ils n'en paraissent que plus envieux, supportant de moins en moins ce qui leur échappe et résiste à leur entendement, mais qu'ils peuvent lire tout comme nous dans le regard joyeux des occupants, ivres de fatigue, certes, mais toujours plus émancipés.

Intérieur contre extérieur, visages contre visages, il suffit parfois d'un simple champ/contrechamp pour que se révèlent enfin les vraies lignes de fracture. Audehors : têtes raides et corps crispés, tendus sans grâce vers les voix de leurs maîtres, ânonnant mécaniquement les slogans de leur oppression, droit d'étudier, liberté de se déplacer, nécessité d'un diplôme, disponibilité pour le marché, esclavage en somme.

Au-dedans : rien de spectaculaire pourtant,

sinon l'organisation du quotidien, l'apprentissage de la

débrouille, le travail ordinaire du militant, des corvées de

nettoyage à la comptabilité en passant par la rédaction

studieuse des communiqués. Fixer le prix de la bière, économiser

l'eau, ne pas oublier de se laver les dents : autant de tâches

ingrates, peut-être, mais toujours consenties et décidées en

commun, dans une forme de temps libre à plein temps où

circulation de la parole et discussions journalières sur la

stratégie font doucement couler les heures. Manger, rire,

penser, dormir ensemble : célébration de la communauté en

quelque sorte, invention d'une démocratie directe élaborant

collectivement ses raisons d'être, comme un antidote aux

logiques de séparation à l'oeuvre à l'extérieur, avec en prime

un petit air de soviet. En ce sens, on peut voir (G)rêve

général(e) comme un essai en forme d'enquête cinématographique

sur le bonheur, une version contemporaine de Chronique d'un été

(Jean Rouch et Edgar Morin, 1960) ou du Joli Mai (Chris Marker

et Pierre Lhomme, 1962) comme le cinéma français nous en offre

quelquefois par temps de crise collective, quand tout commence à

exploser dans les têtes. On sait ce qu'il advint en France six

ans après le film de Marker, la grève comme sujet, le rêve comme

projet, un mois durant. (G)rêve général(e) porte peut-être son

nom encore bien mieux qu'on ne le pense.

Patrick Leboutte, critique itinérant